1. 前期调研(第1-4周)

文献综述:

1)梳理智能健身设备学术论文与行业报告;

2)解构竞品案例(小米智能哑铃、Nike Training Club等),从功能架构、交互逻辑、CMF方案三维度对比分析;

3)结合诺曼可供性理论与情感化设计模型,构建设计框架。

用户研究:

1)问卷调查:通过线上平台(问卷星)收集200份用户健身习惯数据,分析中断诱因与功能偏好。

2)深度访谈:采用情境故事法访谈15名用户,还原居家健身行为链,提取隐性需求。

3)行为观察:通过影子追踪法与日记研究,记录用户无意识行为。

2. 概念设计(第5-7周)

1)功能定义:基于调研结果,明确“节奏驱动训练/人声指导”“多模态反馈”等核心功能优先级。

2)形态语言:结合生物亲和性设计(如鹅卵石曲线)与极简主义美学,通过Midjourney生成概念草图。

3)CMF策略:参考材质盲测结果,确定材质方案。

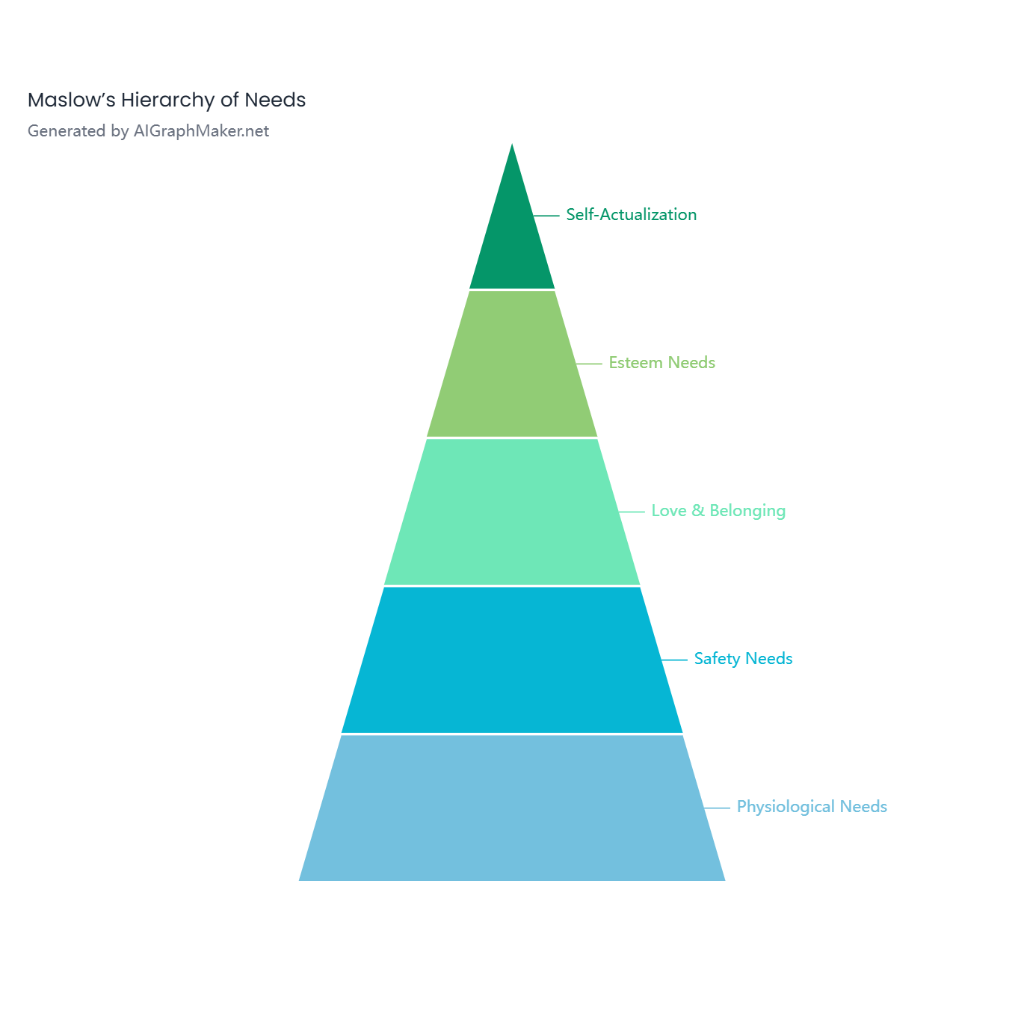

4)交互逻辑设计:构建“感知层级金字塔”(触觉→视觉→听觉),定义反馈触发阈值。

开发渐进式引导系统流程图,规划用户从“新手”到“进阶”的功能解锁路径。

3. 详细设计(第8-10周)

1)草图迭代:完成30组手绘方案,筛选3种方向进行3D建模与人机工程学验证(如握柄倾角优化)。

2)技术规格:制定传感器选型方案。

3)CMF深化:确定哑铃主体(雾面硅胶)、底座(磁吸陶瓷)的材质工艺参数与色彩编码(Pantone马卡龙色系)。

风险预判:针对“材质焦虑”“反馈干扰”等潜在问题,制定备选方案。

4. 原型制作(第11-14周)

1)低保真原型(第11周):

功能验证:使用Arduino与灯带搭建基础反馈系统,测试光效/震动响应。

形态验证:制作泼墨模型泡沫模型,通过压力敏感垫采集握持力度分布数据。

2)高保真原型(第12-14周):

硬件集成:实现多传感器数据融合;精加工铝合金外壳,确保结构精度与质感。

软件调试:优化音乐BPM与动作的映射关系/优化指导语音的适配度。制作对应界面的UI及动效。

5. 用户测试与反馈(第15-16周)

1)测试设计:

场景化测试:设置居家/健身房/户外三组环境,通过眼动仪、皮电反应仪、SAM量表采集数据。

指标量化:计算注意力分散指数(ADI)、焦虑指数(SCL/SCR)、愉悦度评分。

2)迭代优化:

问题诊断:结合生理数据(如SCR异常峰值)与主观反馈(访谈文本编码),定位设计缺陷。

方案调整:例如针对“金属材质焦虑”,增加硅胶厚度至4mm;针对“光效干扰”,增设“极简模式”物理开关。

6. 最终设计与展示(第17-18周)

Added on:

Mar 07, 2025

User Prompt